「都会こそ文化的」という価値観は今や色あせつつある。どの山水郷にも文化の種があり、要はそれに気づけるかどうか、かもしれない。イタリアで職人の手仕事や洗練された営みを発見し、長崎・小浜へ持ち帰った城谷さんに、地域や伝統を未来へ繋げるデザインについて聞いた。

デザインに疑問を抱いた学生時代

城谷さんが拠点を置く、小浜の温泉街を上から見た様子。目の前に広がるのは橘湾。

城谷さんが拠点を置く、小浜の温泉街を上から見た様子。目の前に広がるのは橘湾。

長崎県で建具屋を営む両親の背中を見て育った城谷さん。「将来は人の生活に役立つことをしたい」と考え東京で建築とデザインを学んだが、当時は1980年代のバブル絶頂期。どんな高価なものでも飛ぶように売れるのを見て、「デザイナーは社会や人の役に立っているのか、僕の一生の仕事にできるのか」と不安になったという。

それならば純粋芸術で社会に関わろうと、アーティストの事務所でアルバイトをすることに。そこでイタリアで活動していたアーティストに出会った城谷さんはイタリアに興味をもち、本屋で見て気になったデザイナーに電話をかけた。そしてまずは食べるための手段としてデザインの仕事を得て、イタリアへ渡った。

考え方を大きく変えた、巨匠たちとの出会い

「イタリアを代表する二人の巨匠デザイナーとの出会いがきっかけで、『デザインの仕事を一生したい』と思うようになりました」と城谷さんは話す。

https://en.wikipedia.org/wiki/Achille_Castiglioni

https://en.wikipedia.org/wiki/Achille_Castiglioni

その一人はアキッレ・カスティリオーニ。娘のモニカを通じて知り合い、会うたびにデザインを見てもらっていたという。ある時、彼に見せたものが自分が以前デザインしたものと似ていた。すると、「デザイナーはカタチにオリジナリティを持つべきじゃない。思想や考え方、仕事に対する態度にオリジナリティはあってもいいが、フォルムが同じになるのはデザイナーの仕事として失格だ」と言われ、日本で受けてきた教育とは全く違うと感じた。とにかく人間中心で謙虚。「彼からは、デザイン人間のためにある、ということを教わりました」

そしてもう一人はエンツォ・マーリ。あるブランドの大理石製の花瓶を復刻する仕事で、仕上げについてマーリ氏に聞いたところ、「美しく見せるためだけに非効率的な工程をつくらなくていい」と予想に反する答えが。これは単に無駄を省くということではなく、職人が製品をつくる工程をを知り尽くしている彼だから言えることだった。

「マーリさんは労働者のためにデザインをするという意識がすごくあって、『労働者がより良く生活するために、デザイナーは何ができるか?』を考えることを学びました」

イタリアの山水郷で、職人と向き合う

どうデザインに関わっていくかを思案していた城谷さんは、マーリ氏のアドバイスもあって、有名メーカーの、いわゆる嗜好品のデザインをするより、職人との仕事にやり甲斐を見いだせそうだと考えた。

伝統工芸の仕事をするようになり、手仕事の現場であるイタリアの”山水郷”を訪れてみると、そこで働く人々の衣食住が洗練されていて、文化水準や意識の高さがミラノと変わらないことに驚いた。そしてこの新鮮な驚きは、城谷さんのその後の活動に影響していくこととなる。

エステでの16世紀の建物の改修の様子。7年間手伝うことになり、この時の経験が「刈水庵」の改修に生かされた

エステでの16世紀の建物の改修の様子。7年間手伝うことになり、この時の経験が「刈水庵」の改修に生かされた

建築の改修で関わった焼き物の街・エステでは、「焼き物フェスティバルで他国の陶芸産地を紹介したい」と相談があり、地元・長崎の波佐見焼を紹介した。その後、波佐見焼のデザインをすることになり、徐々に日本の職人との関わりが生まれていった。

手がけたカッシーナのオリジナル和食器は、すべて波佐見で製造。写真のもの以外にも豊富な種類がある

手がけたカッシーナのオリジナル和食器は、すべて波佐見で製造。写真のもの以外にも豊富な種類がある

日本の伝統工芸を継いでいくために

そして城谷さんは2002年に帰国、故郷である長崎県雲仙市の恵み豊かな温泉街である小浜で、イタリアの山水郷のような文化的な生活を、とStudio Shirotaniを立ち上げた。

ここで、伝統工芸の未来を見いだすことをテーマにした活動の一端を見てみよう。

竹工芸を未来につなげる「BAICA」

「BAICA」の名前の由来は、グループの決起集会の時にたまたま綺麗な梅が咲いていたことに加え、大分の県花が梅である事や、梅花という竹の編み方もあったとか

「BAICA」の名前の由来は、グループの決起集会の時にたまたま綺麗な梅が咲いていたことに加え、大分の県花が梅である事や、梅花という竹の編み方もあったとか

竹工芸に興味を持ち、大分県別府市の竹工芸家・早野久雄氏のもとへ見学に行ったところ、独立を控えた優秀な若い弟子から「竹工芸で生活できる自信がない」と打ち明けられた。

別府には日本で唯一の竹工芸訓練センターがあるが、竹工芸で生計を立てていくことは難しく、卒業生の10人に1人も続けられない状況にあった。そこで、若い工芸家4人と城谷さんは「BAICA」というグループをつくり、若い作り手自らが伝統工芸の継承の道を切り開いていくための仕組みや商品づくりに取り組んだ。

イタリアでマーリ氏の姿勢に感銘を受けた城谷さんには、労働者のためのデザインを実践したいという思いがあったが、イタリアでは職人の生活や社会保障などわからないことが多かった。一方、日本の同世代の職人とは、どうやったら彼らの労働を喜びに変えながら生活もしていけるのかを近い視点で考えることができた。

「手仕事の産業に根本的に携わるなら、そういう話までしないと意味がない。日本の職人さんたちと仕事をやるべきだ、と思いました」

陶芸を継続するための「半農半陶」

福岡県の小石原焼の里では、伝統工芸を現代生活に活かすためのデザイン研究を行う九州大学池田研究室とともに、二つのことに取り組んだ。

一つは、職人へのデザイン教育。職人がデザイナーの素養を身につけ、デザイナーから図面を提供されなくても美的クオリティを保てるようになることが、持続可能な産業のために必要と考えた。

もう一つは「半農半陶プロジェクト」。どれだけ売るかよりも、作り続けていけるかどうかが本質的な問題、と、ルーツが土という共通点をもつ農業と作陶を結び、さらに観光をつないだ。

「プロジェクトを進めるうちに、ただものをつくって売るだけではダメなんだ、職人たちが幸福だと感じるためには、どういう地域に住んでどう生活していくのか、『ものづくり』と『まちづくり』を一緒に考えないと、と気づきました」

さらに、学生に対しては、漁村に伝わる技術や知恵を拾いだし現代の道具に応用するワークショップなどを経て、デザイナーという仕事を実感してもらうことに取り組んだ。即ち、地方=山水郷に脈々と続いている知恵の中に新たなデザインがあるという気づき、そして、大都会で流行を生み出すために必要とされるデザイナーはひと握りだが、地方にこそデザインのスキルを生かす場があるのではないかということだ。

刈水地区をエコヴィレッジに

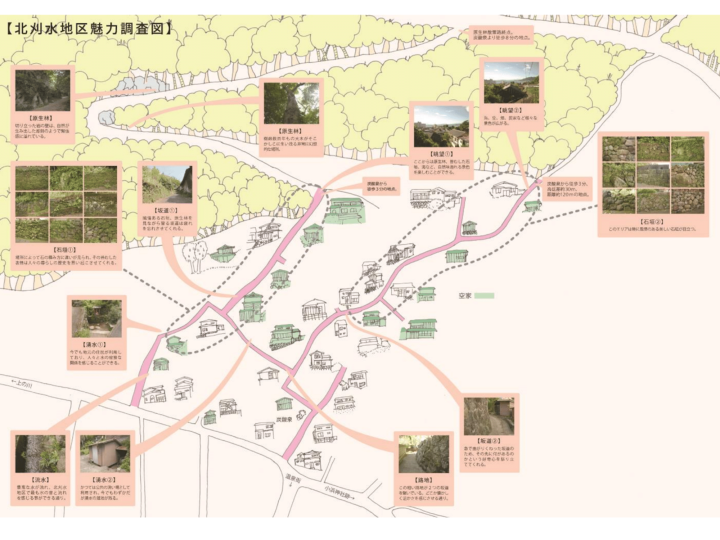

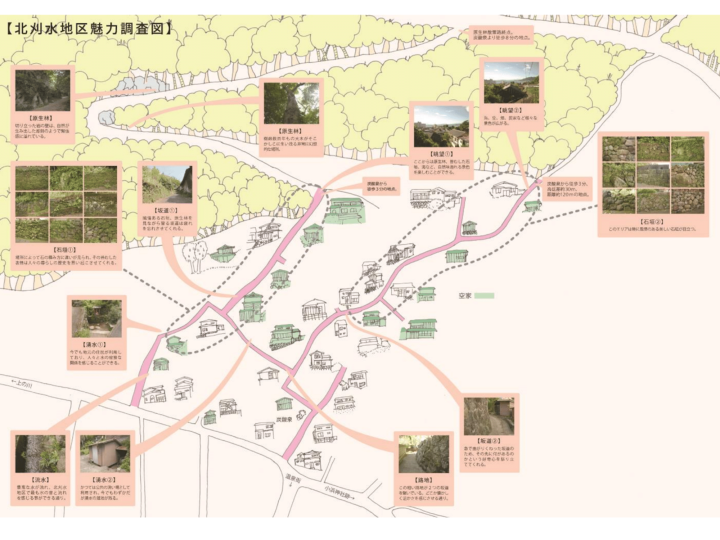

長崎大学の環境科学部からの声がけで、雲仙・刈水地区を対象に、過疎地区とその空き家をデザインのインテリジェンスで有効活用していく「刈水エコヴィレッジ構想」のワークショップを行った。ワークショップでは地区の隅々を調査し、街の魅力マップと、エコヴィレッジの提案マップを作り、発表会には多くの地域の人が訪れた。

街の魅力マップ。もともと車がまったく入らない地区だった

街の魅力マップ。もともと車がまったく入らない地区だった

新しい展開の提案をまとめたマップ。デザインの力によってひらかれた街へ

新しい展開の提案をまとめたマップ。デザインの力によってひらかれた街へ

通常の大学のプロジェクトであればワークショップと発表で終了だが、城谷さんは住民でもあり、地元の期待の声や家を提供したいという声に一念発起し、プロジェクトを進めることにした。

刈水庵の改修の様子。スタッフとともにゴミ出しからスタートし、半年ほどかかった。車が入らないところなのでなんでも足で運ぶ

刈水庵の改修の様子。スタッフとともにゴミ出しからスタートし、半年ほどかかった。車が入らないところなのでなんでも足で運ぶ

提供を受けた古民家を、当初は補助金も受けず、スタッフや学生と共に自腹・自力で改修を行った。知力と体力があれば、自分等の力だけでできるということを若い人達に体験してもらいたかった。この場所が現在の刈水庵である。

「刈水庵」は1階がデザインショップ、2階がカフェになっている

「刈水庵」は1階がデザインショップ、2階がカフェになっている

みんなで、温泉地・小浜を文化的な街に

刈水地区の空き家がいろいろな店になると楽しい、ということを体験・共有したい、と、プロダクトやフードなどさまざまなつくり手を集めて「刈水デザインマーケット」を始めると、仲間や移住者が徐々に増え、15回目を数えるころには、マーケットは小浜の温泉街全体に広がっていった。

移住者募集のチラシを個人的に制作。このチラシにときめく人を狙い、その狙いどおりの方が実際に移住してきた

移住者募集のチラシを個人的に制作。このチラシにときめく人を狙い、その狙いどおりの方が実際に移住してきた

「近い趣味を持った人が多く集まって、地域には良いお店もできて。はじめは個人的に生活を楽しめればいいと考えていましたが、彼らとともに小浜を文化的な街にすればもっと居心地良くなるのではと変わってきた。田舎に行きたいけど山のなかでは暮らせないという人にとって、温泉地は選択肢のひとつになるんじゃないかなと思います」

温泉地は観光客など知らない人が歩いてるのが日常なので、オープンな気質だという。お客が来た時も宿泊施設に困らず、おいしい食べ物にも事欠かない。

「僕の仕事場から家までの間に、居酒屋にカラオケ……って十数軒あって。山水郷といえる田舎には住んでるけど、一般的なイメージとはちょっと違う。でもそれもひとつの山水郷での生活のかたちなんじゃないかなって思います」

(構成:小林身和子)

*記事中の画像は、全て配信映像で使われているスライドの画像です